- Время

- 21 Июля, 2021

НЕВИДИМЫЙ ОСТРОВ. Я

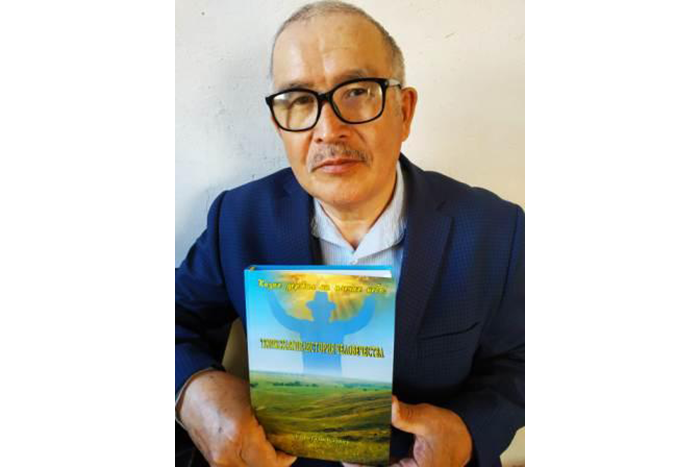

Александр Кан,

писатель

Я убежден, что Бог – это любовь; эта мысль имеет для меня изначальную лирическую достоверность. Когда она реально присутствует для меня, я несказанно счастлив, когда отсутствует, я томлюсь по ней более страстно, чем возлюбленный – по предмету своих желаний…

Серен Кьеркегор («Страх и Трепет»)

Самым памятным воспоминанием моего детства и по сей день остается одна странная игра, в которую мы играли с моей старшей сестрой, оставаясь с ней наедине в пустом доме, а пустота, как воздух жизни, окружала нас всегда, поскольку отца у нас не было, – остался в далеком краю как истинный патриот своей страны, – мать же, точнее, тень от матери, просачивалась в наш дом лишь темными поздними вечерами, быть может, спасаясь там, на работе, от ужасов «международного» брака, расторгнутого столкновением двух политических режимов, вдруг обнаруживших взаимную несовместимость. Так вот, игра эта заключалась в следующем: если у сестры в силу различных, порой непостижимых причин было плохое настроение, она запирала меня в туалет, точнее, находя любой, сколь угодно уместный повод, вежливо заводила меня в темную комнатку санузла и плотно прикрывала за мной дверь, тем самым изымая меня из жизненного пространства, и только тогда начинала спокойно жить – готовиться к школе, весело переговариваться с подружками по телефону и даже, что было для меня самым ужасным, приглашать в дом гостей.

Ужас моего состояния заключался в возможности обнаружения этими самыми гостями, свободно расхаживавшими по нашему дому, моего странного положения, но еще больший ужас заключался в том, что дверь, за которой я безропотно томился в заключении, никогда не была заперта, да и запиралась она изнутри, то есть с моей стороны. В сущности, никто меня невольно и не держал в заключении, и я всегда мог выйти из своей тюрьмы, но именно этот момент самовольного выхода и предполагал со стороны моей деспотичной сестры целый ряд бесконечных моральных наказаний. Можно сказать, что суть этой игры сводилась к проверке на прочность моего неокрепшего духа и, честно признаться, я не часто выдерживал этого испытания. Таким образом, уже после, много лет спустя, когда многоликие анкетеры – приятели, учителя, ученики, собутыльники, – задавали мне банальный вопрос о самом ярком воспоминании моего детства, мне ничего не оставалось как тупо молчать, либо нести какую-нибудь оптимистическую чушь, – в сущности, насилуя себя, воровать чужие воспоминания, выдавать их за свои, быть может, успокаивая себя тем, что если бы мне был задан вопрос о самом темном воспоминании моего детства, то здесь, вероятно, я бы мог стать абсолютным чемпионом.

А теперь представим себе состояние человека, вышедшего на свет, на свет жизни, из своего темного угла, в котором, как оказалось, можно было так долго покоиться, словно ты, не прожив и дня, одним махом, чьим-то волевым решением, был брошен к стопам своей старости, ее ветхим тапочкам, к гробовой доске, – в баню с пауками по Достоевскому, в сны в ложбинах Артюра Рембо, в комнату с перевоплотившимся Грегором Замзой, в номера с белоснежными унитазами Хулио Кортасара, – в общем, ко всему тому, что говорит тебе, точнее, утверждает, что жизнь кончена, что жизни больше нет. В то же время – ужас настоящего! – все окружающее тебя говорит о том, что жизнь твоя только начинается, что в этом нестерпимо блистающем, линейном времени и тебе отведен какой-то путь, дорога, по которой ты можешь идти, – только передвигай ногами! И здесь в момент волнующей роскоши обещаний, в момент сияющих перспектив – солнце встает над горизонтом, род проходит и род приходит, идет ветер к югу, реки текут в море, но море не переполняется… о, здравствуй, Экклезиаст! – именно здесь и возникает главная проблема для неофита солнечного света: как же ему, в сущности, призраку, следует двигаться, каким образом – в буквальном смысле – передвигать ему ногами, и что должно двигать его, какие такие неодолимые силы, если за его спиной, спиной призрака, не было ничего, – быть может, только ночные слезы матери и глухие стоны оставшегося в неведомом краю отца? В сущности, самая малость…

Для человека помнящего и осязающего – до родных запахов, до кончиков пальцев, до утренних песен птиц – свое прошлое такой проблемы просто не существует, ведь это самое прошлое – к примеру, домик с черепичной крышей, мать, стирающая белье в реке, горячий завтрак на столе, домашние тапочки у твоей кровати – мягко подталкивает тебя в спину, уже выстраивает свои бесконечные линии, проецируя свои чудесные образы на экране настоящего и будущего существования, – только подчинись и повторяй… Для нашего призрака нет такой ласковой силы, есть глухая комната, темная впалость, пещера мира, которая в противовес к общему – направленному – движению притягивает его к уже пережитой старости, к покою, к мудрому ничегонеделанию, к снам нерожденных, к некоей непреложной и неуничтожимой дыре.

Мне так и видится до пронзительной ясности следующая картина: призрак как мое повторение, уже без партнера-сестры, без всякого контролера, тихо поворачивается к двери, заслоняющей эту дыру, и начинает прислушиваться к тому, что творится за дверью. Если вы – через ужас отторжения и унижения, через тесную близость смерти, пронизывающий холод одиночества, невозможность собственной идентификации – за все это время научились любить только эту дыру, эту пустоту, то этого, конечно же, никто у вас не отнимет, да и никогда не станет отнимать. Для нашего призрака, безумно влюбленного в пустоту, в данной тупиковой ситуации есть только один выход – создать прошлое собственными руками, собственным воображением, – да будет мир к как комната и воображение! – благо, пространства в этом безжизненном космосе более чем достаточно, а время, мертвое и закостеневшее, сталактиты пещер, еще не начинало свой бег, и здесь, именно здесь, на абсолютно пустом месте, в невозможности что-либо в своей жизни потерять, потому как ничего никогда и не было, и наступает момент зарождения истинной литературы – Литературы Отчаяния.

* * *

Событие литературы для маргинала, мировоззренческого инородца, для бесцельно блуждающего духа, потустороннего соглядатая, принципиально не может быть отягощено ничем, ибо родина, память, родословная мифологических, согласно твоей личной мифологии, героев не имеют своих жестких координат. Есть стойкое ощущение промелька, проблеска, какого-то скоротечного, безвозвратно ушедшего образа, словно ты сидишь в поезде, и в этом пестром мелькании за окном что-то непременно – на какие-то доли мгновений – останавливает и притягивает твой взгляд, в таком случае – будь мужественным пассажиром! – этот взмах, это пятнышко, уголок неба, облачко дыма из печной трубы, шевеление осенней листвы, всплеск речной воды – все это фрагментарное, обрывочное, что попадает в поле твоего зрения, и есть содержание твоей тоски, невыносимой тоски по этим обрывкам, кусочкам, по этим взмахам и всплескам, – все это и есть безумная влюбленность в то, что не принадлежит тебе, и не будет принадлежать тебе никогда.

Для того, чтобы создать прошлое, призраку требуется история, – история такого же призрака, который был бы безнадежно влюблен в то, во что влюблен его Автор. Для создания художественного пространства этой истории необходимы законы движения ее героя, то есть то, что так требуется в реальной жизни ее автору. Для создания законов движения и собственно самого движения необходимо вполне осязаемое прошлое, но никак не дыра, оставшаяся в наследство призраку от неведомых, так и не воплотившихся в земных реалиях, родителей. И именно здесь обнаруживается чудо творческого прорыва, собственно чудо литературы, ибо Автор своим авторским произволом может вкладывать в свою персональную дыру все, что угодно его воображению. Так чем же он может заткнуть эту дыру? Очевидно, не какой-то улыбающейся маской надежды, не лубочным пейзажем с тем же самым домиком и печной трубой, не лицом родной сестры или матери, от которых отмахиваешься, как от возможного ожога, а чем-то совершенно ужасным, в категориях художественного, – условно ужасным, при взгляде на которое непременно каменеешь и не можешь двигаться, чем-то более ужасным чем сама дыра, если это, конечно, возможно, ибо мужество Автора, стойко помнящего о фактах своей биографии, именно в том и заключается, что в первую очередь он не в силах лгать самому себе.

Вероятно, ужас прошлого наиболее адекватно выражается мифом, – головой Горгоны-Медузы, чье появление в художественном пространстве истории отвечает всем вышеозначенным требованиям. Итак, мы имеем два условия создания литературного произведения:

1. Голова Горгоны Медузы как объект, от которого начинает свое движение герой истории.

2. Собственно само движение героя, и его, движения, предсказуемость. Впрочем, первое условие немедленно определяет и второе: для существования героя в течение некоторого художественного времени в пространстве истории, необходимо, чтобы он никак не оглядывался назад, дабы не превратиться в камень.

Остается наполнить наше пространство воздухом и дыханием, но и здесь нет повода для промедления, ибо, как мы уже отмечали выше, – это страсть, жажда любви, тоска по недостижимому, по не твоему, в сущности, нескончаемая песня влюбленного трубадура, – всегда вызов миру, и счастье в проживании этого вызова: «счастье мое – вызов», так писал Владимир Набоков, этот великий трубадур XX-го века.

Осмелюсь предположить, что для любого художественного произведения существование образа прошлого – стены, маски, лица – и законов художественного движения героя является первостепенным условием его автономности. Но существует еще один важный и третий момент в принимаемых нами правилах художественной игры: возможность нарушения этих законов движения героем, что неизменно драматизирует историю, дает великую интригу человеческого существования, создает ее трагический контекст. Существо этого нарушения заключается не в чем ином, как в посыле Автора, безоглядном движении его духа, преодолевающем любые законы и правила игры и освобождающем движение героя от любого схематизма. Если герой истории влюбляется и в высоком безумии своего чувства забывает о себе, перестает быть вечным соглядатаем, то рано или поздно, согласно шкале художественного времени, он все равно попадется на глаза как будто бы дремавшей до этого Горгоне Медузе. Таким образом, единственно достойным финалом в контексте всего нашего размышления становится гибель героя или его сумасшествие. Первое связано с высвобождением собственной, дотоле замкнутой, человеческой оболочки под напором урагана зародившихся чувств, второй исход – с замыканием этого чувства в себе, точнее, чувство замыкает собой героя, – в обоих случаях страсть сохраняется и в контексте художественного становится вечной.

Когда Автор-призрак запирает наконец дверь своей темной комнаты, своего метафизического чулана, – дверь своей истории, персональной камеры отчаяния и в то же время любви, – из всех микронных щелей этого замкнутого пространства несет таким духом, таким неземным сквозняком, от которого при “случайном” открытии этого сосуда может снести с поверхности земли любого земного обитателя. Теперь сравните эту модель с моделью со счастливым исходом, то есть, когда герой, лихо передернув плечами, освобождает себя – по мановению волшебной палочки! – от бытийных невзгод, обрушенных на него малодушным автором, и спокойненько выходит из истории, в результате чего история «худеет» и морщится, как лопнувший воздушный шарик, превращается в комок обыкновенного утильсырья.

Вернемся к Автору, прикрывшему эту дверь. Чудо искусства заключается в создании этого уже гиперреального потока чувств, могучего дыхания, в которое уже невозможно не верить. И в то же время Автор, по совместительству призрак, опять возвращаясь к своему земному существованию, прекрасно осознает, что никакой Горгоны Медузы за пределами его истории и не было, – опять же вялая, скучная, затхлая дыра, будничный ужас существования. Но в том-то и дело, что не было этого испепеляющего, превращающего в камень, взгляда прошлого, а был и есть могучий прорыв чувства, оставшийся после художественной попытки, после, говоря словами Фолкнера, блистательного поражения Автора, который теперь и ведет, точнее, только и может вести призрака вглубь так плотно обступившей его жизни. Ведь теперь Автор переполнен совершенно иррациональным, необъяснимым, неодолимым стремлением любить то другое, что он мог бы любить, – тут и объект любви уже не важен, ибо он, как писал Серен Кьеркегор, постиг глубокую тайну: даже в своей любви к другому, важно быть достаточным для самого себя, и единственное, что он может себе позволить, это мечтать о том, как бы он мог это делать, если бы изначально пребывал в земном существовании.

* * *

А теперь представьте себе путника, взбирающегося на гору, которого вопреки всем законам земного правдоподобия подталкивает в спину этакий шар или самодвигающийся камень его истории, – прошлого, камень его литературного произведения – литература как свершившийся факт! – подталкивает своим твердым, как сталь, духом, как некий perpetuum mobile искусства. Если Сизиф, обреченный Богами на вечную пытку, в минуты кратких передышек, спускаясь в долину, чтобы вновь прислониться к своему молчаливому другу, – через страдание, воспоминания о сладостной земной жизни, через угасающий зов земного счастья, через победу этого камня, и печаль в своем сердце, через себя как камень, через свою ночь в Гефсиманском саду, наконец, через собственное смирение перед судьбой – вдруг пришел, согласно Камю, к открытию того, что его судьба принадлежит ему самому и что «да» Эдипа, его самого, Сизифа, и вообще абсурдного человека в этом разумном, рационализированном мире как ХХ-го, так и XXI-го века и есть истинное счастье и бессмертие, осознавая это только в конце своего жизненного пути, то наш Автор-призрак, создавший собственноручно свое прошлое назло всем ужасам, утратам, разрывам столетий, создавший собственную, единственно возможную модель мира, начал свою жизнь именно с этого, совершенно абсурдного «да», – обращенного ко всему миру.

На наших глазах мир выворачивается наизнанку, и те, кто двадцать веков ходили по его земной поверхности, вдруг стали ходить, словно вдоль ленты Мебиуса, уже вверх ногами, вопреки законам разума, этого дьявола современности, – вопреки законам гнетущего земного притяжения, а призрак, неофит, называйте, как хотите, – извечно пребывавший в метафизическом подполье, вдруг вышел, сорвав в одно мгновенье оковы разума, на свет, на поверхность земного бытия. Причем вышел он, никак не помнящий себя, себя не анализирующий, уже не подглядывающий за собой, вышел с одним лишь ураганом в груди, с одним лишь ветром страсти, – с прекрасной тоской по тому, как он был бы, если бы, опять повторим однажды сказанное, простое чудо земного воплощения когда-нибудь случилось и для него.

* * *

И тут возникает закономерное сомнение: ведь это всего лишь единичное явление, невидимый ноумен, не ставший феноменом, пусть даже уникальная, но одна – всего лишь одна история, которая в силу своей фантастической инаковости может просто не рассматриваться при бухгалтерском отчете по истории человечества XX-го и XXI-го века. Но позвольте, тогда скажу я, картина мира пока еще не закончена, ведь эта История Подлинной Страсти дает нам совершенно иное измерение, иную бесконечность, – бесконечность истории духа, тот самый уже воплощающийся шопенгауэровский сон поколений земных людей, – когда Автор-призрак, создав своего героя, уже не думает о том, что сам этот герой, ставший в финале истории ничем, становится в тот же момент всем и непременно, согласно законам подлинного Духа, создаст свою историю, историю о том, как он, его всеохватывающий Дух, любил бы, а тот, другой, герой в свою очередь сотворит свою историю своей страсти, и – вот рождается блистательная бесконечность. В таком случае, наш Автор всего лишь звено в этой бесконечной цепи, – чей-то сон, точнее, герой сна кого-то, пока еще нам неведомого, тот самый борхесовский некто, пришедший к состоянию никто, и потому счастливо обретший свою родину, – так вот этот призрак становится героем другого романа, уже простирающего свое движение в будущие времена, – великое движение Персея, все-таки победившего свою Горгону Медузу, и эта история начнется именно тогда, когда он, игравший в своем детстве в такие странные игры, наконец, сделает свой первый шаг, оторвется от той глухой, так притягивавшей его, двери и здесь – прислушайтесь к его движению! – и начинается Новый Миф, прекрасный миф прекрасного времени – о человеке, которого в этом мире не существовало никогда.

(Начало в предыдущем номере).

4511 раз

показано0

комментарий