- Время

- 14 Августа, 2019

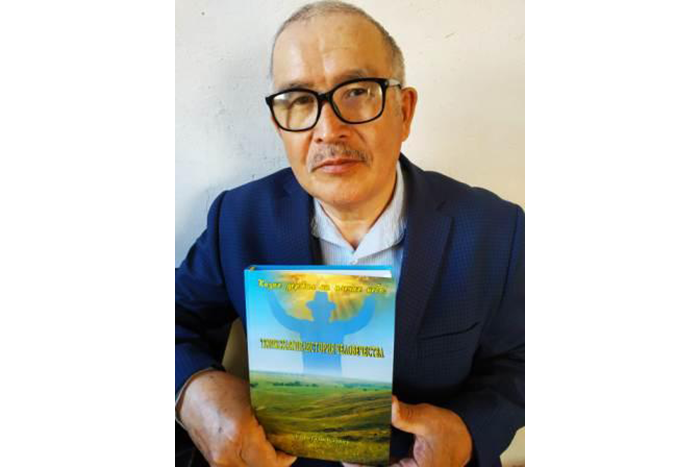

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

КАК ЭТО БЫЛО У НИХ

До начала 60-х годов латиноамериканская литература, несмотря на наличие в ее активе произведений выдающихся художников слова, из которых трое – Габриэла Мистраль, Мигель Анхель Астуриас, Пабло Неруда – лауреаты Нобелевской премии, воспринималась как явление локальное. Достаточно интересное, самобытное, но не более. Прошли считанные годы, и в связи с появлением новых романов Жоржи Амаду, романов К.Фуэнтеса, М. Варгасы Льосы, Х.Кортасара, Г. Гарсия Маркеса мировая литературная общественность заговорила о «миссионерской роли» латиноамериканской прозы. «Ее появление, – пишет И. Тертерян, – восторженно встречено не только как неожиданный подарок читающей публике, но истолковано как поворотный пункт мирового литературного процесса». В числе факторов, обусловивших «бум латиноамериканской литературы», исследователь отмечает то обстоятельство, что развитие литературного процесса сопровождалось его последовательным теоретическим осмыслением. Не только философы, литературоведы и критики, но и сами художники слова, причем на достаточно высоком обобщающем уровне, приняли деятельное участие в обсуждении проблем, тенденций, исканий литературы. «Пожалуй, никогда еще латиноамериканские писатели не были столь охочи до рассуждений, размышлений и самоанализа»1, – заключает И. Тертерян. Перед нами в высшей мере поучительный случай формирования определенной культурной атмосферы, способной выработать живое теоретическое знание о процессах, в культуре происходящих, и благодаря этому знанию сообщающей дополнительные импульсы для ее дальнейшего роста. Перед нами случай успешного решения проблемы преемственности в культуре, осознающей себя и созидающейся как жизненная целостность. Следует добавить, что основным содержанием процессов, происходивших в литературах стран Латинской Америки, начиная с 60-х годов, было становление и развитие регионально самобытной литературы на основе усвоенного мирового литературно-художественного опыта в сочетании с плодотворно использованными богатейшими художественными традициями этносов, населяющих Центральную и Южную Америки. Латиноамериканский опыт имеет силу примера для всех культур, ищущих пути и средства самоутверждения. Не придавать ему должного значения можно лишь ценой отказа от серьезного осмысления собcтвенных проблем. Уместность такого рода предостережений можно было бы поставить под сомнение, если бы факты недавнего прошлого не говорили об упущенных возможностях и недостаточности в современном казахском литературном процессе навыков использования эффективных средств, способствующих ускоренному развитию. Накануне V Конференции писателей стран Азии и Африки (Алма-Ата, 1973 г.) республиканское издательство «Жазушы» выпустило более пятидесяти книг, широко представивших классику и современную литературу двух великих континентов. Лучшие литературные силы республики увлеченно занялись переводом, открывая художественные миры, лишь с частью из которых мы были прежде знакомы достаточно хорошо. Праздничным и многообещающим было это мощное вторжение литератур, освященных традициями борьбы и богатых опытом современных интеллектуальных исканий. Личные контакты, семинары, дискуссии, состоявшиеся в дни конференции, убедили в общности многих интересов, в идентичности ряда требующих решения проблем. Вдохновляющим ощущением причастности к дееспособной, полной преобразующей силы форме солидарности литературных сил – к организованному движению афро-азиатских писателей – обогатили эти дни казахских писателей. Но... прошла конференция, прошли годы. Прояснился реальный итог: конференция осталась в памяти как блестяще организованное мероприятие Союза писателей, не более того. Переводы произведений афро-азиатских писателей резко сократились в количестве, стали эпизодическими, случайными. Казахская литературная общественность в этом случае еще раз проявила свое знаменитое гостеприимство, но не умение устанавливать плодотворные контакты в соответствии с целями собственного развития. Возможно ли в принципе проведение каких-либо параллелей между культурными процессами, происходящими в Казахстане и в странах Латинской Америки? Возможно, потому что в условиях формирования мировой культуры сопоставление и сравнение любых ее частей – дело вполне правомочное. Сравнительное литературоведение, к примеру, в числе других случаев сопоставления литератур предполагает изучение типологической общности явлений, возникающих в разных литературах при отсутствии конкретной связи между ними. Н. И. Конрад, доказавший плодотворность этого направления на материале отдаленных друг от друга в пространстве литератур, считал, что задачей исследования в таких случаях «может быть анализ каждого из явлений – более полный при сопоставлении их друг с другом, чем при изолированном изучении»2. Такой анализ становится чрезвычайно продуктивным, если в результате удается выявить существенные черты самой типологической общности. Сравнительное изучение современных процессов в латиноамериканской и казахской культурах расширило бы наши представления о закономерностях ускоренного движения художественной культуры к зрелости (в этом и заключается типологическое сходство). Обнаружение общих закономерностей типологически сходных ситуаций позволило бы четче уяснить особенные и частные признаки конкретного процесса в отдельно взятой культуре. Особое значение такого рода сравнительного анализа заключается в том, что благодаря ему ярче и многогранней удается высветить содержательную сущность и специфику чрезвычайно нас интересующего явления – ускоренного развития культуры. Рассматривая законы и практику преемственности в столь отдаленных друг от друга культурах, мы выигрываем вдвойне, осуществляя преемственность в самом познании и укрупняя преемственность до категории, действующей в осмыслении теперь уже всей мировой культуры, т. е. рассматриваем и используем в ней самые общие, видовые свойства. Латиноамериканский проект культурного развития имеет множество особенностей, рожденных конкретными условиями политической и идеологической борьбы. Несмотря на триумфальность достигнутых в нем результатов, разумеется, не может быть и речи о каком-либо копировании или механическом переносе средств духовного самоутверждения, оказавшихся столь эффективными в этом регионе. В латиноамериканском проекте нас интересует, прежде всего, то, что может помочь осмыслению наших собственных проблем, связанных с осуществлением историко-культурной преемственности. Предтечей духовного взлета латиноамериканской гуманитарной и художественной мысли явилась идея культурной самобытности, зародившаяся на рубеже XVIII –XIX веков в борьбе с испанизмом и трансформировавшаяся в оружие борьбы с европоцентризмом и североамериканской политико-культурной экспансией. Ее философской основой стал позитивизм, трактуемый как «первый момент самосознания, процесса поиска самих себя» (Х. Абельяну). Как отмечают исследователи, идея самобытности возникла в процессе осмысления не личного, не группового, но коллективного, национального опыта: «Идея самобытности складывается здесь не у интеллигентов, отрывающихся или пытающихся оторваться от своих отсталых народов, не у интеллигентов, втайне мечтающих о «европейском рае», но, напротив, в среде людей, не мыслящих свою индивидуальную судьбу вне рождающейся в муках национальной судьбы. У истоков этой идеи – просветители и воины, ударившие в колокола индепенденсии (войны за независимость)»3. В 40–50 годы нашего века в странах Латинской Америки усиливается влияние историософии Арнольда Тойнби. Внимание привлек, в частности, его прогностический вывод, связанный с явлением так называемого «псевдоморфизма»: «Встреча двух цивилизаций может произойти в такой момент, когда они находятся в разном положении. Одна из них может быть более могущественной, а другая – более творческой. В этой ситуации более творческая цивилизация будет вынуждена внешне подчиниться более сильной и принять ее культурную конфигурацию – подобно крабу, прячущемуся в чужую раковину. Примером «псевдоморфизма» в глобальном масштабе является озападнивание всего современного мира. Первыми неевропейскими обществами, подвергшимися озападниванию, были центральноамериканское и андское. В Мексике... мы стали свидетелями банкротства «псевдоморфизма». Загнанная в подполье реальность взрывает фасад... В свете этого прецедента мы можем ждать, что незападные элементы, скрытые под озападненной поверхностью в других местах, также взломают эту корку»4. Умозаключениям интеллигенции оказалось также близким представление А. Тойнби о творческом процессе как «уходе – и – возвращении» («уход» – конфликт с обществом, иногда доходящий до разрыва, осмысление собственной сущности; «возвращение» – участие художника в перестройке общества в новом качестве обретшего себя сознания). Об этом свидетельствуют воспоминания А. Карпентьера: «Несмотря на плачевное с политической точки зрения состояние многих наших стран, интеллигенты уезжали с твердым намерением вернуться. Мы должны были что-то делать ради нас самих. Мы знали это. Мы прозревали неотвратимость латиноамериканского деяния. Во всех областях возрождалось национальное самосознание. Потребность во взаимном общении интеллигентов разных стран становилась все более ощутимой»5. В ходе острополемичного обмена мнениями латиноамериканские писатели выработали ряд тезисов, из которых складывается то, что можно было бы назвать эстетикой периода борьбы за этнокультурное самоутверждение. Характернейшими ее чертами являются политическая активность, примат интересов коллективного бытия масс. Карпентьер, к примеру, убежден в том, что самые значительные шедевры мирового искусства и литературы «вдохновлены именно политической страстью». И вот как он понимает роль писателя в современном мире: «Нет иной, более важной цели: получить импульс от движения масс, утвердить их бытие, оценить, описать их коллективное творчество. Я уверен, что именно в этом – в утверждении бытия масс, в описании и оценке их деятельности – заключается в нашу эпоху роль писателя»6. В ситуации, когда субъект стремится освоить наличное бытие с целью его перестройки, перед ним неизбежно встают проблемы обозначения границ – пространственных и временных – новой реальности, определения ее сущностных черт и движущих сил. Отсюда столь характерные для латиноамериканской творческой среды призывы к континентальной солидарности, к установлению «констант», связующих сегодняшнего человека с его предысторией, настоятельная потребность «дать название вещам и явлениям», требование возможно полного охвата «контекстов», которыми детерминирован «праксис». Идея целостности становится доминирующей и диктует свои условия и масштабы. В литературе особая роль отводится роману, который должен стать орудием исследования, способом познания человека эпохи. Простое повествование с целью доставить эстетическое наслаждение признается наивным, произведения, в которых изображаются уединенные миры сельвы, равнин и гор, расцениваются как чистой воды уловки ухода от подлинной деятельности. Города полны реальными конфликтами эпохи, и потому приветствуется шаг от сельской тематики к городской. Перед романистами становится задача показать, что в жизни латиноамериканских народов представляет «всеобщий интерес». Вместе с тем, поскольку речь идет о сотворении новой реальности, в которой ново все – и целое, и часть, структура и деталь – и всему нужно дать имя, возникает потребность в стиле, способном воссоздать динамику контрастных и противоборствующих сил и объединять в «динамическую гармонию» самые противоречивые и далекие начала и явления. Таким стилем, противостоящим академизму «устойчивых, самоуверенных и самодовольных эпох», признается барокко, сопутствующее ситуациям новшеств и перемен. Объясняя возникновение барокко из необходимости давать названия вещам, Карпентьер следующим образом характеризует этот, по его мнению, подлинный стиль современного латиноамериканского романиста. Предмет живет, мы видим его, ощущаем его вес. А проза, которая дает ему жизнь, делает его реально существующим, вещественным, благодаря которой он приобретает вес и размер, – это проза барокко, неизбежно барокко, как любая проза, которая выделяет деталь, постоянно возвращается к ней, живописует ее, обращает на нее внимание, чтобы признать ее объемность, вещность и таким образом определить «предмет»7. В разработке идей и концепций самобытности поиски художников слова были поддержаны глубокими исследованиями философов, избравших основным объектом осмысления историю и исторические судьбы стран Латинской Америки. Самым популярным разделом философии становится философия истории. В предисловии к изданию книги с характерным названием «Философия американской истории» («Судьбы Латинской Америки») ее автор Леопольдо Сеа пишет: «Для нас, латиноамериканцев, неприемлемы идеи, в которых особенности западной цивилизации трактуются как единственно возможная форма самопроявления человека и его истории. Мы провозглашаем иной этап отношений между народами: не вертикаль зависимости, но горизонталь солидарности»8. В книге Л. Сеа приводится его полемика с египетским социологом и философом Анваром Абдель-Малеком, имеющая ключевое значение для понимания так называемого «латиноамериканского проекта самообретения». Л. Сеа и Абдель-Малек единодушны в осуждении взгляда на человека и его историю, по которому любые проявления культуры основываются на европейских или западных понятиях как определяющих содержание всякой культуры. Получалось, что «человечество как таковое вело свое происхождение от Древней Греции – колыбели европейской культуры и европейского гуманизма. Все же остальное считалось варварством, тем самым, о котором говорили еще древние греки: варварство азиатское, нуждающееся в цивилизаторском клейме Александра Великого, варварство, нуждающееся в ярме великого Рима, варварство, нуждающееся в великом гуманизме христианства»9. Подобная точка зрения, отмечают участники полемики, оправдывающая европейские проекты и тех, кому они приносят выгоду, вызывает сегодня закономерную реакцию со стороны народов, мыслившихся лишь как объект истории. В настоящее время они становятся субъектом исторического действия, превращаясь «из ранее опредмеченных в тех, кто сам теперь опредмечивает». Идентичность взглядов Л. Сеа и Абдель-Малека в оценке западного «цивилизаторского» проекта не привела их к полному взаимопониманию. Мнения разошлись в трактовке места истории и ее наследия в процессе духовной деколонизации. Абдель-Малеку в качестве опоры для национального возрождения видится великое прошлое Египта и всей Азии. Л. Сеа усматривает в этом тезисе оборотную сторону той же европоцентристской концепции. Практическая реализация этого тезиса привела бы к новому разделению народов: с одной стороны – народы с великим культурным прошлым (представители таких стран Востока, как Египет, Индия, Персия, Китай), с другой – народы, культурное прошлое которых не столь величественно (метисные народы Америки), и, наконец, народы, чья культура считается еще более молодой (африканские, например). «Но в таком случае, – замечает Сеа, – нам снова пришлось бы говорить о «первом», и «втором», и «третьем» мире! Это было бы убого-националистским ответом на колониальный и империалистический натиск Запада». Логическим продолжением позиции Абдель-Малекка по вопросу об «основной опоре национального возрождения» явились его полемические аргументы. Он выразил свое недоумение по поводу того, что латиноамериканцы в своем стремлении противопоставить себя западноевропейской философии и культуре исходят из предпосылок самой этой культуры. Они пытаются преодолеть и превзойти ее, вместо того чтобы делать упор на древнюю и своеобразную культуру автохтонного населения. «Египет, к примеру, – говорит он, – стремится вернуться к великим ценностям древнеегипетской культуры, культуры фараонов и пирамид. Почему же латиноамериканцы не поступают подобным образом?». Напомнив о необходимости постоянно иметь в виду коррективы, которые вносит исторический процесс в развитие этносов («есть ли что-либо общее между нынешними египтянами и теми египтянами, что вынесли многочисленные колонизации со стороны греков, римлян, варваров, арабов, турок и англичан?»), Л. Сеа формулирует вывод, имеющий фундаментальное теоретическое и практическое значение для народов, вставших на путь этнокультурного самоутверждения: «Я полагаю, что прошлое, каким бы значительным оно ни было, должно быть не более чем инструментом на службе у будущего. И на фоне этого прошлого, ощущаемого как свое собственное, аутентичное, так же будет восприниматься и прошлое навязанное – в качестве средства достижения будущего, которое перерастет и преодолеет все навязанные формы. Собственное прошлое и прошлое навязанное, также ставшее собственным, должны образовать такое прошлое, которое было бы диалектически освоено народами, подобными нашим»10. Таким образом, латиноамериканский проект культурного самообретения берет за основу наличную, собственную действительность в совокупности всех факторов, обусловивших ее прошлое и настоящее, стремится усвоить, ассимилировать эту сложную, многосоставную действительность, с тем чтобы сделать ее инструментом создания новой реальности. Не противопоставление себя миру, но, напротив, отыскание собственного места в многоедином мире, отыскание возможных путей равноправного общения с другими людьми, народами, культурами – вот что составляет определяющую черту этого проекта. Показательным образцом «ассимиляции» западноевропейской философской и культурологической мысли является критический анализ воззрения французских просветителей, представленный в трудах Л. Сеа. Его исследования, основанные на глубоком знании фактологического материала, позволяют ему сделать вывод о том, что внесенный французскими просветителями вклад в мировую культуру в виде антропологии и истории заключается в проекции западной, европейской сущности на других людей и другие народы, «проекции своего понимания человека и своей истории, оправдывающей в свою очередь свою экспансию по отношению к другим народам». Критикуя гегелевское представление о том, что живущие ныне потомки «восточного человека» пребывают уже вне движения духа и подобно простым инструментам они им отброшены, Л.Сеа вскрывает ограниченность идеи Гегеля о «разумности всемирно-исторического процесса». И дает логическое обоснование закономерности интенсификации духовной деятельности народов, долгое время пребывавших «объектами европейских интересов». Латиноамериканские писатели придают особое значение «ассимиляции и усвоению» автохтонных, собственно южноамериканских художественных традиций. Показателен в этом отношении подвижнический и вдохновенный труд Мигеля Анхеля Астуриаса, автора романа «Маисовые люди». Работе над романом предшествовал перевод на испанский язык одного из величайших памятников древности – космогонической поэмы «Пополь-Вух». Цель перевода поэмы заключалась для Астуриаса не в простом переложении мифологических сюжетов, но в гораздо более сложном и богатом их переосмыслении, опирающемся на ритуально-культовую, священную функцию слова у народностей майя – слова, служащего связующей нитью с миром божественным. Астуриас столкнулся со своеобразной поэтикой, своеобразной структурой речи, во многом отличной от канонов и практики западноевропейской словесности. Слово здесь пронизано ощущением собственной истинности, совершенства, причастности к тайнам мироздания. Особое здесь и представление об историческом развитии – цикличном, повторяющемся, не имеющем строгой последовательности и однонаправленности. Все это создавало специфические сложности при переводе. Астуриас с ними справился успешно отчасти благодаря знакомству с сюрреализмом, получившим распространение в литературе 20-х годов. Опыт общения с необычным миром индейской поэмы был широко использован Астуриасом в написании «Маисовых людей» (1949) – книги, существенно обогатившей поэтику современного латиноамериканского романа. Углубленный поиск, свершаемый солидарным участием художественной и гуманитарной научной интеллигенции, привел к результатам, позволившим А. Карпентьеру заявить обоснованно и горделиво: «Сегодня нам известны названия самих вещей, их формы; мы знаем, где наши внутренние и внешние враги; мы выковали язык, способный выразить нашу действительность; события, ожидающие нас в будущем, найдут в нашем лице писателей Латинской Америки, свидетелей, летописцев и толкователей нашей великой латиноамериканской действительности. Мы готовились, мы изучали наших классиков, наших писателей, нашу историю для того, чтобы выразить время нашей Америки, мы искали и нашли себя, нашу зрелость»11. Теснейшая взаимосвязь, продуктивное взаимодействие литературно-художественных исканий и их теоретического осмысления – вот предметный урок, который преподносит современный латиноамериканский культурный процесс.

(Продолжение следует)

КОММЕНТАРИИ

1 Концепции историко-культурной самобытности Латинской Америки. – М., 1978, с. 12. 2 Конрад Н. И. Запад и Восток. – М., 1961, с. 310. 3 Концепции историко-культурной самобытности Латинской Америки. – М., 1978, с.13. 4 Там же, с. 96. 5 Карпентьер А. Мы искали и нашли себя. – М., 1982, с. 28. 6 Карпентьер А. Мы искали и нашли себя. – М., 1982, с. 132. 7 Там же, с.132, с.116. 8 Сеа Л. Философия американской истории. – М., 1984, с.56. 9 Там же, с.42. 10 Сеа Л. Философия американской истории. – М., 1984, с. 36. 11 Карпентьер А. Мы искали и нашли себя. – М., 1982, с. 137.

641 раз

показано2

комментарий